Wortschatzarbeit

Veröffentlicht am 19.04.2022

Wortschatzarbeit – eine Sache der Fremdsprachen?

Bei dem Thema Wortschatzarbeit denken wahrscheinlich die meisten sofort an Fremdsprachen und die damit verbundene Vokabelarbeit. Damit haben sie natürlich auch recht, allerdings ist Wortschatzarbeit keineswegs nur in Fremdsprachen zentral. Deutschunterricht und insbesondere auch Naturwissenschaften stellen Schülerinnen und Schüler täglich vor die Herausforderung, mit neuen, unbekannten Wörtern umzugehen. Wörter in Physik, Chemie oder Mathe? Ja.

Eine der bedeutendsten deutschsprachigen Lyrikerinnen, Ingeborg Bachmann, erklärt mit folgendem vielzitierten Satz, warum: „Wofür ich keine Sprache habe, darüber kann ich nicht reden.“ Sprache und Ausdrucksvermögen sind die wichtigsten Instrumente eines Menschen und aus diesen Gründen ist Wortschatzarbeit nicht nur in den klassischen „Vokabelpaukfächern“ wichtig. Doch wie kann man sich das Merken von Begriffen vereinfachen? Darüber soll dieser Blogeintrag Aufschluss bieten.

Cambridge University Press (2012): Computational Models of Semantic Memory

Was ist unter Wortschatzarbeit zu verstehen?

Wortschatzarbeit ist weit mehr als isoliertes Memorieren von Vokabeln. Es geht dabei auch um das Wahrnehmen, Verstehen und Anwenden von neuen Begriffen und Konstrukten. Mit jedem neuen Wort werden zuvor ungesehene Beziehungen zwischen bisher unbekannten aber auch bereits verstandenen Wissensbereichen offenkundig. Letztendlich trägt also Wortschatzarbeit auch zur Ausbildung und Reifung der eigenen Persönlichkeit bei, denn jedes neue Redemittel steigert unser Weltwissen und somit auch das Wissen um sich als Person, als Teil einer Gesellschaft.

Wahrnehmen: Grundlegend für die Erweiterung des eigenen Wortschatzes ist ein Bewusstsein darüber, was ich weiß und was ich nicht weiß und damit auch die Aufmerksamkeit für neue Begrifflichkeiten, die ich nicht verstehe oder nicht in Gänze verstehe.

Verstehen: Auch hier ist Eigeninitiative gefragt. Recherche jeglicher Art – Befragung von Eltern, Familie, Freunden, Lehrern oder die Lektüre von Fachbüchern bzw. online Fachseiten – gehört dazu.

Werden unbekannte Wörter als solche identifiziert und kann man ihre Bedeutung in Erfahrung bringen, so gilt es nun, sich diese auch gut merken zu können. Unser Wortschatz ist in unserem „Kopf“ abgespeichert, in unserem mentalen Lexikon. Das mentale oder innere Lexikon stellt das menschliche Organisationssystem von Begriffen und Bedeutungen da. Man kann es sich als Netz bzw. als „concept map“ vorstellen. Die Cambridge University Press hat folgendes Modell (angelehnt an Collins und Quillian, 1969) veröffentlicht, welches uns eine gute Vorstellung von unserem mentalen Lexikon bietet.

Mit dem Wissen, das unser Gehirn wie beschrieben Wortschatz verarbeitet, gilt es bei dem Memorieren von Begriffen entsprechende Methodik anzuwenden: Wir sollten in Bedeutungsnetzen lernen.

Affektive Netze oder Assoziationsnetze, Wortfamilien, Begriffsnetze, syntagmatische Netze oder die traditionellen Wortfelder bieten eine direkte Verknüpfung von Wort und Bedeutung in einem breiteren Bedeutungsgefüge. Durch wiederholtes Abspeichern eines Begriffs in unterschiedlichen Bedeutungsgefügen wird dieser immer wieder aktiviert, verknüpft und neu verstanden. Somit kann man sich ihn „besser“ merken. Das bedeutet, er ist Teil unseres „aktiven Wortschatzes“.

Daher lassen sich folgende Tipps für den Schulalltag und das „Vokabellernen“ in allen Fächern ableiten:

- Überlege und notiere dir zu jedem neuen Thema den thematischen Wortschatz in einer „concept map“. Kennzeichne die Beziehung zwischen den Begriffen mit Pfeilen, auf denen eine kurze Erklärung notiert ist (siehe obiges Schema).

- Visualisiere die Begriffe: Durch eine Zeichnung, ein erklärendes Bild oder auch ein Symbol wird ein Wort mit den unterschiedlichen Bestandteilen der Visualisierung verknüpft und vernetzt abgespeichert. Nebenbei können sich visuelle Lernerinnen und Lerner Bilder oftmals besser merken, sodass nicht nur die Vernetzung mit anderen Worten das „Abspeichern“ vereinfacht, sondern auch die Verknüpfung mit einem Bild als solches.

- Eselsbrücken sind nichts anderes als ein „lexikalisches Bild“. Somit sind auch sie eine große Stütze bei der Wortschatzarbeit.

- Bewegung und Memorieren: Tatsächlich können Begriffe auch mit gewissen Bewegungsmustern verknüpft werden. So können Begriffe auch körperlich dargestellt werden (vgl. Gerrig & Zimbardo 2008). Für eine körperliche Darstellung eines Begriffs muss der Mensch den Begriff verstanden haben, sodass es ihm dann möglich ist, eine für ihn logische Bewegung zu finden. Dieser Prozess stellt eine intensive Auseinandersetzung mit der Bedeutung des Begriffs dar und somit wiederum eine vielseitige Vernetzung des gleichen. Bewegungen können zusätzlich als Stimuli dienen, damit so gewisse Begriffe immer wieder aktiviert werden und damit natürlich auch besser „im Kopf“ abgespeichert und abrufbar sind.

Persönlichkeitsentwicklung und Wortschatzarbeit

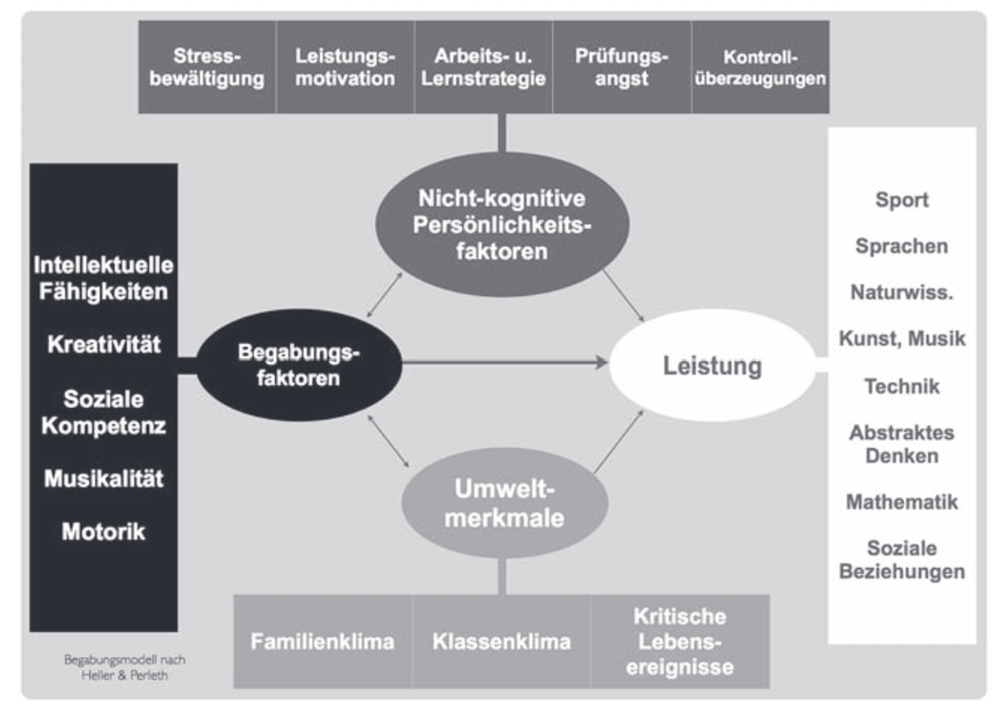

Die Sprachkompetenz steht in direkter Beziehung zu den sogenannten Selbstkompetenzen, sprich Kompetenzen, die uns als Mensch formen und reifen lassen. In dem Münchner Hochbegabungsmodell nach Heller werden diese als „Nicht-kognitive Persönlichkeitsfaktoren“ bezeichnet (zitiert aus: Kruse-Heine und Künne (2013): Sprache-Beziehung-Selbstkompetenz. Hrsg: Niedersächsisches Institut für frühkindliche Bildung und Entwicklung) So gilt Ingeborg Bachmanns Aussage nicht nur für die fachlichen Herausforderungen unseres Alltags, sondern auch für die emotionalen Hürden unseres Lebens, die uns vermutlich nachhaltiger formen als die genomischen Formeln in der Mathematik. Können zum Beispiel Gefühle gut beschrieben und verständlich dargelegt werden, hilft das auf der einen Seite der Person selbst, sich zu verstehen und kann zur besseren Selbstregulierung mit Bezug auf Dinge führen, die ihr guttun. Auf der anderen Seite hilft es Außenstehenden, die Bedürfnisse des anderen eingruppieren und besser reagieren zu können. Aber auch mit Blick auf die Zukunftsplanung von jungen Menschen, zum Beispiel mit Blick auf die berufliche Planung nach der Schulzeit, ist ein gut ausgebildeter Wortschatz eine große Stütze. Ohne verbalisieren zu können, was genau einem Spaß macht, gut gelingt oder einen interessiert, ist es häufig mühsam, die richtige berufliche/fachliche Richtung herauszufinden. In Berufsberatungsgesprächen kann viel besser auf den Menschen reagiert werden, der sich erstens gut kennt und zweitens sein Wissen über sich selbst auch äußern kann (vgl. ebd.)

Münchner Hochbegabungsmodell nach Heller

Das Karteikartensystem von „die hauslehrer“ – eine kurze Einführung

Für Wortschatzarbeit jeglicher Art gilt, dass ein paralleles Arbeiten mit dem Karteikartensystem von „die hauslehrer“ ein langfristiges Merken der Begriffe garantiert. Auch bei Karteikartensystemen gibt es bessere und weniger effektive Systeme. Da dieser Blogeintrag sich nicht primär dem Karteikartensystem an sich widmen möchte, werden nur kurz die wichtigsten Stützen eines funktionierenden Karteikastensystems (von „die hauslehrer“) dargelegt:

- Das System sollte ein selbsterstelltes äußeres Erinnerungssystem für das Lernen von Wortschatz darstellen – und zwar so genau wie möglich, sprich mit genau vorgegebenem Datum. Diese Zeitvorgaben helfen, uns tatsächlich die Zeit zum Lernen zu nehmen, denn das Datum steht da und das Ignorieren des Datums wäre ein aktiver Akt des Wegschauens, den man schwerer vor sich rechtfertigen kann, als wenn die Vorgabe bloß „im Laufe der Woche“ hieße.

- Die Vokabeln sollten regelmäßig wiederholt werden, z.B. in aufeinander aufbauenden Abständen von einem Tag – zwei Tagen– vier Tagen – einer Woche – zwei Wochen – einem Monat – sechs Monaten. Erst nach sechs Monaten sind die Worte fest im Langzeitgedächtnis verankert.

- Wortschatz sollte stets auch schriftlich geübt werden.

- Wird die Vokabel einer Karteikarte vergessen, muss diese wieder in die erste Kategorie gelegt werden (hier: ein Tag), damit sie doch noch den Weg in das Langzeitgedächtnis findet.

Nutzen Sie unser kostenloses Beratungsgespräch!

Zum Kontaktformular